学院办公室:0931--7971676

教务秘书办公室:0931--7971676

科研秘书办公室:0931--7971894

团委办公室:0931--7975007

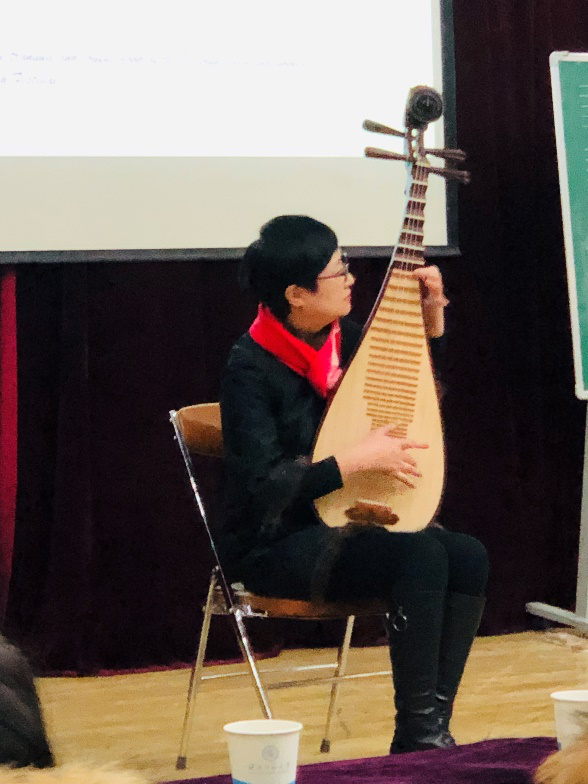

琵琶的美,是一种让人观之、闻之便可以穿越千年的美。“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。”白居易在他的《琵琶行》中,将琵琶的音色美描述的淋漓尽致、生动形象、富于表现力;敦煌壁画里的反弹琵琶妓乐天更是将琵琶形态美、飘逸美赋予了更为深厚的历史底蕴。千年的历史变迁,长河中美好的一瞬仿佛又呈现在西北师范大学欣赏厅的方寸间,著名琵琶演奏家吴玉霞教授为我们揭开琵琶神秘的面纱,奉献了一场精彩的视听盛宴:《艺术的审美与表达》。

吴玉霞教授,国家一级演员,中国艺术研究院硕士生导师。80年代以来在国内外重要艺术活动中担任独奏,成功举办个人独奏音乐会数百场,其中《千秋颂》《玉鸣东方》《珠落玉盘》《艺术的审美与表达》反响强烈。有评论道:“她的演奏细腻而不做作,激情而不狂放,深切的领会、细腻的表达、情感的充沛、个性的鲜明,为琵琶演奏艺术树立了新的品貌。”

吴玉霞教授由民族管弦乐队的四大声部讲起,既吹管乐、拉弦乐、打击乐、弹拨乐。进而,讲到琵琶的历史,琵琶两字最早见于东汉刘熙的《释名》:“枇把,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”说明是以其右手演奏的技巧“弹”、“挑”来命名的,当时的琵琶作为同类型弹拨乐器的总称,各种长柄、短柄、圆形、梨形、木面、皮面的弹拨乐器都称为“枇把”,直到约魏晋时期才把木字旁提手旁去掉,增加两个“王”,变动词为名词“琵琶”,“琵琶”两字沿用至今。秦末时期的弦鼗可以说是直项琵琶的前身,发展到汉代出现了直项琵琶,傅玄《琵琶赋·序》中记载:“观其器:中虚外实,天地象也;盘圆柄直,阴阳叙也;柱有十二,配律吕也;四弦,法四时也。以方语目之,故云琵琶,取易传于外国也。”这时期的琵琶被称为“秦琵琶”、“秦汉子”,又因“竹林七贤”之一的阮咸善弹它,而被称为“阮咸”或“阮”。大约公元350年左右,通过丝绸之路从中亚、西亚传入我国的曲项琵琶开始盛行,是隋唐九、十部乐中的主要乐器。其形制为四弦、四柱、梨形、横抱,即可独奏又可合奏,在盛唐乐舞中有举足轻重的地位。自唐朝开始直项琵琶与曲项琵琶不断融合、发展,逐渐发展为现在六相二十四品的琵琶形制。在中央民族乐团的经典作品《印象·国乐》的演出中创造性的运用了80件仿唐乐器,吴教授担任仿唐琵琶的演奏,使我们再次听到了“唐琵琶”的古朴深沉,仿佛穿越回了唐代,带来了古老丝路上的遗韵。

现今的琵琶被称为“弹拨乐首座”、“民乐之王”,左右手技法多达六十余种。琵琶的左手技巧有推、拉、吟、揉、擞、打、带等称为“虚音”;右手技巧有弹、挑、摭、分、扫、拂、轮指等称为“实音”,其技巧的丰富既可以表现文曲中文静细腻的意境、情趣,又可以表现武曲的气势恢宏、勇往直前,兼具了抒情与叙事的音乐表现功能。琵琶演奏的基本语汇就是“点”,弹、挑、轮指都是“点”的体现,而与左手技法的结合就是双手“点碰点”的协调与和谐,而双手配合下所创造出的音响效果既有“点状音响”又有“线状音响”、“片状音响”,使其音乐的表现力丰富多彩、震撼人心、引人入胜。不同的乐曲性格要求选择不同的表现性技巧来表达乐曲的情境,以琵琶曲《送我一只玫瑰花》为例,琵琶颗粒性的特点与该曲轻巧、活跃的节奏性格相符合,而新疆少数民族能歌善舞的性格和日常生活中的活泼热情都融入在了作品热情奔放的旋律和强烈多变的节奏中,在演奏的过程中应该抓住维吾尔族青年男女在热恋中的热情奔放,把握住节奏的舞曲特点,运用韵律来保持速度,使乐曲演奏的活泼欢快,把维吾尔族生活中能歌善舞的情景用音乐的方式加以呈现。而不同的演出方式,也可以使艺术呈现出不同的表达,如改变乐曲的表演形式,琵琶与合唱、鼓合作表演《送我一只玫瑰花》就呈现出该曲舒展、悠扬的一面,在教学中也可以通过多方位的表演形式来启发学生,通过不同的表现手段对音乐作品加以不同的诠释。

在艺术理念上,吴教授认为乐曲中的快和慢是辩证统一的,在慢曲中也蕴含着细腻的情思,就像唐代画家张璪所提出的“外师造化,中得心源”,“造化”即大自然,“心源”即作者内心的感悟,是指艺术创作来源于大自然的师法,但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美,艺术家内心的情思和构设才是二者转化不可或缺的媒介。“外师造化”明确现实是艺术的根源,强调艺术家应当师法自然,在基于坚持艺术与现实关系的唯物论基础上,带有朴素唯物主义的色彩。从本质上不是再现模仿而是更重视主体的抒情与表现,是主体与客体、再现与表现的高度统一。同时,艺术上应该博采众长,广泛学习各流派艺术家的优点,使心间指尖融为一体。在技术的延展性上离不开多学科的交叉和姊妹艺术的互相借鉴,在音乐内涵的理解与音乐表达上应该有情感讲格局,从审美理念角度来诠释作品。吴教授演奏琵琶曲《阳春白雪》为例,《长安春雪曲》诗:“暖玉琵琶寒玉肤,一般如雪映罗襦。抱来只选《阳春曲》,弹作盘中大小珠。”可见该曲前身在明代已经广为流传,现在常演奏汪派版本的《阳春白雪》,此曲采用循环变奏的曲式,八板体小曲联缀而成,表现了冬去春来,一片生气盎然的景象,借此曲也表达吴老师对我们青年一代的殷切期望。

中国文化在琵琶音乐中凝聚为一种注重意境、神采,讲求品位、理悟、人性的美学风范,吴教授从琵琶小曲入手来讲琵琶文曲中情境的创造,以常用的左手技巧如推、拉、吟、揉为例,演奏了《塞上曲》之一《思春》,在该曲中运用推拉表现的不同滑音对王昭君形象起到了润色作用,而上下滑音速度的快慢表现了情感的宣泄,从这种模拟女子的哭泣声的音调来表达女子的无奈、哀怨,是琵琶文曲的代表作品。琵琶大曲《彝族舞曲》是上世纪60年代王惠然先生创作的经典琵琶曲,创造性的运用了三和弦、七和弦和速度变化,取自彝族《海菜腔》的音调,表现歌舞欢腾的篝火晚会中彝族人民对美好生活的向往,演奏者通过对旋律的不同表现来表达不同的情感与心境的变化,从欣赏到参与其中,从独舞到男女双人舞再到群舞的热烈循序渐进,情感也层层递进越来越热情饱满,技巧上先运用了双音与推拉音手法描绘姑娘们俏皮、羞涩的舞姿,又以低音强劲粗犷的音调表现小伙子热烈的舞蹈,在长轮带挑的歌唱性旋律穿插中表现姑娘心中的激动,又运用扫拂表现了群舞热烈欢腾的情景,最后呼应开头,并运用泛音技巧表现人群在朦胧月色中渐渐远去,使作品的情与境融为一体,浑然天成。

在精彩的示范演奏后,吴教授从琵琶学习、教学与舞台实践两方面进行了总结,提出在琵琶的日常学习中学生应该训练有素、兴趣广泛、章法有序、勤奋好学;教师在琵琶教学上要因材施教,以审美为引领,以学术为支撑,挖掘学生的潜能,让学生养成读唱奏谱,练习乐曲快慢适中、指力速率均衡、音韵格律准确的良好习惯。并对琵琶演奏中常见的问题,如:读谱不细、包括指序、弦序编排不讲究;音乐作品的意蕴、性格呈现问题;如何克服紧张心理在关键场域保持自身特点来扬长避短;如何把握快速演奏中的左右手协调以及与乐句、语气、呼吸的同步等,与我们做了交流探讨,提出弹琴既需要数学学科的精准,又需要语文学科的表达,这样才能达到艺术的融会贯通。在思路上,要严谨规范讲秩序,真诚大气讲格局;行动上,要多听多看多比较,多思多鉴多赏析,以提升自己的艺术修养;在演奏上要探索自身演奏的特色特质,对旋律指序、指法做出合理安排组合,最终达到自如自在的境界;在方法上,注重音乐的语法、语气、语速、语感,演奏要精准、精细、精巧、精致。

从这些问题的讲解中不难发现,吴教授是多么真诚、朴实。以上解答无疑是琵琶学习者以及演奏者经常会遇到又亟待解决的问题,而吴玉霞教授丝毫没有藏拙,她将多年来在琵琶演奏以及学习过程中的经验毫无保留地分享给各位学习者。吴玉霞教授说:“艺术有融会贯通的地方,艺术学习者应该讲究严谨规范,讲秩序,真诚大气,讲格局。”从这场《艺术的审美与表达》讲座中我们领悟到吴玉霞教授真诚大气的格局。

讲座结束时,吴玉霞教授演奏了《楚汉相争》,不由让人又想到白居易的《五弦弹》:“第一第二弦索索,秋风拂松疏韵落。第三第四弦泠泠,夜鹤忆子笼中鸣。第五弦声最掩抑。陇水冻咽流不得。五弦并奏君试听,凄凄切切复铮铮。”琵琶艺术的魅力,尽显其中。(文:乌兰诺娃,完颜振清,李钰源;图:高玉杰;编审:马瑜慧)